長生寺の沿革

六浦の川郵便局の前で、県道原宿六浦線と金沢逗子線とが分岐しますが、そこの歩道橋を北側に渡ったところにあるのが長生寺で、寿楽山と号し、浄土真宗本願寺派に属します。ご本尊は阿弥陀如来です。

長生寺は もとは真言宗で無量院と言い、釜利谷の小泉の谷戸にありましたが、康安元年(1361年)に六浦の荘、川村平分に移りました。文明年間に本願寺第8代門主、蓮如上人が関東遊化の折、野島から横須賀浦辺までの船中で時の住職が上人に帰依し、六字の尊号染筆と法名、釈頓乗を賜わり、天文元年(1532年)、浄土真宗に改宗し当山開基となりました。寺号を長生寺と改め、寛永年間現在の六浦の荘、三分に移築されました。

開基、頓乗から五代目の長生寺住職了磋の弟、桃渓は延宝三年(1675年)に六浦で生まれ、幼いころ父に連れられて江戸に出て、知空上人に見出されて僧籍に入り、京都で修行しました。宗学、漢詩に優れた桃渓は宗門の逸材と呼ばれて、本願寺で「典講」という役職につき、大勢の修業僧の指導に功績をあげ、近江の正崇寺住職も勤めていました。師の知空上人が往生してからは、その後をうけて、本願寺第三世能化職として衆望をあつめました。後に自分の生まれ故郷、六浦の長生寺の中興にも力を尽くしました。

長生寺は もとは真言宗で無量院と言い、釜利谷の小泉の谷戸にありましたが、康安元年(1361年)に六浦の荘、川村平分に移りました。文明年間に本願寺第8代門主、蓮如上人が関東遊化の折、野島から横須賀浦辺までの船中で時の住職が上人に帰依し、六字の尊号染筆と法名、釈頓乗を賜わり、天文元年(1532年)、浄土真宗に改宗し当山開基となりました。寺号を長生寺と改め、寛永年間現在の六浦の荘、三分に移築されました。

開基、頓乗から五代目の長生寺住職了磋の弟、桃渓は延宝三年(1675年)に六浦で生まれ、幼いころ父に連れられて江戸に出て、知空上人に見出されて僧籍に入り、京都で修行しました。宗学、漢詩に優れた桃渓は宗門の逸材と呼ばれて、本願寺で「典講」という役職につき、大勢の修業僧の指導に功績をあげ、近江の正崇寺住職も勤めていました。師の知空上人が往生してからは、その後をうけて、本願寺第三世能化職として衆望をあつめました。後に自分の生まれ故郷、六浦の長生寺の中興にも力を尽くしました。

昭和初期、当山20世住職が近隣子弟を集め六浦保育園を開き、太平洋戦争の折は裏山の壕を利用して「もぐら保育園」として知られました。昭和41年には六浦三艘、小泉庫三氏のご寄進をもとにして本堂を増改築しました。また昭和48年に長生寺寿楽会館を建て、昭和58年には念願の新本堂を建立しました。平成6年に六浦保育園を廃園しましたが、跡地に多目的ホール、新寿楽会館を建設して現在に至っています。

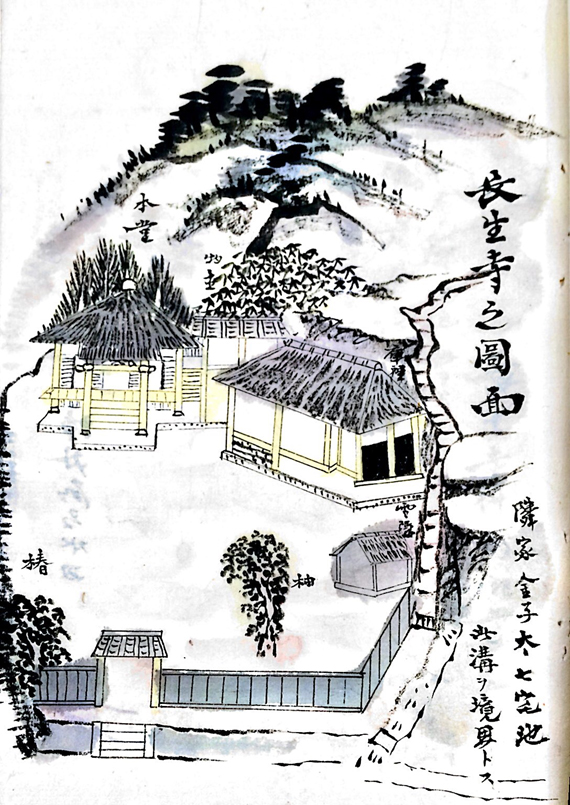

長生寺本堂今昔

【1】 天保元年生まれの長生寺 第18代住職、釋了随が明治28年に描いた長生寺境内図

【1】 天保元年生まれの長生寺 第18代住職、釋了随が明治28年に描いた長生寺境内図 【2】 昭和11年8月7日 角田武夫氏が描いた

【2】 昭和11年8月7日 角田武夫氏が描いた長生寺本堂

【3】 昭和33年頃の茅葺屋根の本堂

【3】 昭和33年頃の茅葺屋根の本堂 【4】 昭和41年4月17日瓦葺本堂落慶法要

【4】 昭和41年4月17日瓦葺本堂落慶法要 【5】 昭和41年当時の瓦葺本堂

【5】 昭和41年当時の瓦葺本堂 【6】 昭和41年 本堂前 牡丹の花

【6】 昭和41年 本堂前 牡丹の花 【7】 昭和58年落慶 鉄筋2階建 現在の本堂

【7】 昭和58年落慶 鉄筋2階建 現在の本堂